说起同济大学,很多人的第一反应是坐落在魔都上海的双一流强校,以传统工科闻名。但其实,它正在悄然变身。从规划容纳2.1万人的临港新校区,到用人工智能重构传统工科的课堂,这所百年学府正在悄悄完成一场“硬核升级”,藏着不少颠覆认知的新动作。

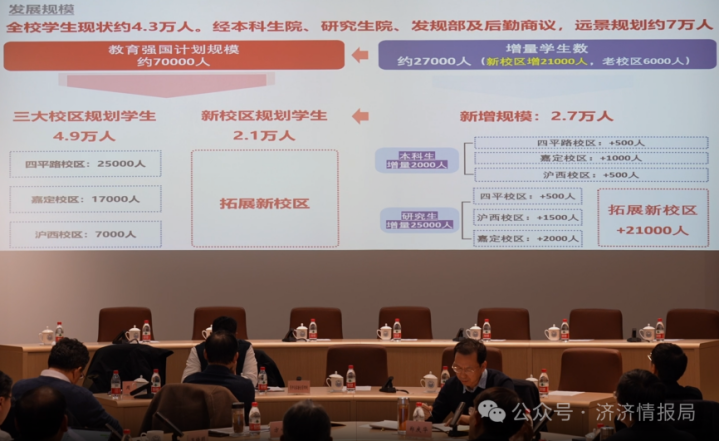

2025年9月初,该校召开临港新校区总体规划建设方案评估会议,专家组实地踏勘、多方论证,为新校区落地全力推进。根据规划,同济全校学生规模将从目前的4.3万人扩展至约7万人,其中仅临港新校区就计划容纳2.1万人,不仅是一次空间扩容,更是一次战略升级。

此次新校区选址临港,的确意义非凡。这里不仅是上海自贸区新片区的核心,更是国家海洋战略与人工智能产业布局的前沿。据了解,同济计划将海洋学科、国家深海岩心数据库、大数据中心等重要机构优先布局于此,打造面向未来的卓越人才培养基地。

早在2023年9月28日—29日,该校时任校长、现任党委书记郑庆华就曾在“数字产业激活临港未来城”数字创新顶峰论坛、“幻云东方”数字IP大赛决赛暨颁奖典礼上表示,同济大学计划建设面向人工智能的科技中学,并计划将临港区基地扩展为临港校区,重点发力人工智能与数字产业,与区域发展深度融合。

建设临港新校区,不仅是空间意义上的扩展,更是发展视野的升级。但同济的“野心”,远不止一个新校区——

早在2018年,同济就率先设立全国首个“智能建造”本科专业,成为新工科建设的排头兵。随后,电子与信息工程学院下属电子科学与技术系(微电子学院)获批“国家示范性微电子学院”,软件学院入选“国家级特色化示范性软件学院”。

2023年,该校再进一步,成功入选教育部第二批“国家卓越工程师学院”建设名单,堪称新工科领域的“天花板”。

2024年5月,该校又接着发布《人工智能赋能学科创新发展行动计划(2024-2027)》,宣布为全校2024级每位新生开设人工智能通识核心课,实现“AI+专业”全覆盖。

一年后,同济再次出手,成立首批聚焦“工程智能”的五大研究院,系统性推动传统工科智能化转型,一场场数智重构在同济校园上演。

从新校区规划到新工科布局,不难看出同济正在下一盘“大棋”:即以临港为支点,以人工智能为技术引擎,不断重塑工科教育的内涵与边界。

作为我国工科强校,该校一边扎根深厚底蕴,一边果断面向未来。对于有志于深耕工程科技、拥抱智能未来的学子来说,这样的同济,无疑正变得更具吸引力。

金河配资-在线开户股票-配资网官网网站-股票配资期货配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。